若きウェルテルの悩み

ドイツ、ハイデルベルク旧市街風景である。残念ながら私たちの旅行のものではない。かつて長男が研究生活で4年ほどドイツに滞在していたときに撮って送ってくれた中の一枚である。

ドイツのライン川とネッカー川の合流地点近くに位置する歴史ある町であるというが、町の名前からしてなにか快い青春の響きがしますね。

ご承知のとおり近年ドイツはヨーロッパ観光を目指す日本人の人気のスポットとしてクローズアップされています。

ロマンチック街道などとして喧伝されている観光コースやライン川の船下りなどは特に日本からのシニアに人気が高いという。古城めぐりなどをしながら土地の歴史に自らの来し方を重ね合わせて、古き良き時代を思い浮かべるとでもいうのでしょうか。

震災に打ちのめされたこの年、人々に語りかける言葉も見つからず、私は例えようもない鬱積した気分を長く引きずりながら、ただ傍観者たる日々に甘んじていた。不見識のそしりをまぬかれないが敢えて、それは青春のいっとき、先の不確かさに思い悩み、救いを探した日々にも似た感情のようでもあった。

そんなときなにげなく手にとっていたのは青春の書、「若きウェルテルの悩み」である。若者特有のやるせない気持ちを、友人ヴィルヘルムに書き送った書簡の形式で発表されたゲーテ20代の作品ですね。

ライン川沿いの町ヴッツラーの町に赴任した若きウェルテルが舞踏会でめぐりあったシャルロッテに恋するが、彼女にはアルベルトという許婚がいると知り彼の悩みは深くなる。悲しい結末が待つ小説ではあるが、若者を虜にする魅力をいまに持ちつづけている。

こうなると倉田百三や阿部次郎などもなつかしくなる。「出家とその弟子」、「愛と認識との出発」、そして阿部次郎の「三太郎の日記」と、古色蒼然たる姿でわが本棚に収まっているではないか。

いっとき多くが惹きつけられ、手にしたとされる作品ばかりですね。共通しているのはひとことで、かけがえのない青春時代、その未知なる将来への不安や愛について煩悶し思索する若者たちの姿が語られていることである。

著者自身みな20代の作品ばかりであることにいまさらに驚愕しながら、つづけざまにこれらを手にしていたのである。

翻って、現実社会に豊富な人生体験のある多くのシニアからは、いわば観念だけが先をいくようなこんなことにいまさらフィルムを巻き戻すこともあるまいとの指摘を受けるかもしれない。

だが終わってみれば、ただなつかしいだけではなく、生きることへの新鮮さを痛感するという点では若いときとなにも変わっていないと気がつき、あらためて著作のすばらしさに救われるのである。

それでは、鬱積した私の気持ちはどうなったかと言えば、若き日もそうだったように、確かにクリアに晴れ上がることはなかったが、少しはfeeling upできたようにも感ずるのである。

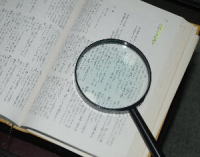

さあ、いま一人の老人があなたの横に腰掛けて、「若きウェルテルの悩み」などの文庫本をポケットからとりだして読み出したら、年恰好に相応しくないとするだろうか。天眼鏡を使いながら小さな活字を追っている姿をあなたは嘲笑できるだろうか。

(2011/12/12)